Der Mond der Erde

So gut wie kein anderer Himmelskörper läßt sich unser Erd-Satellit, der Mond, mit bloßem Auge am Nachthimmel beobachten. Seine Einflüsse auf Erde und Menschen sind beträchtlich: so das besonders augenfällige Wechselspiel von Ebbe und Flut, um nur ein Beispiel zu nennen. Das Verhalten mancher "Mondsüchtiger", welche nachts bei Vollmond auf Dächern oder anderswo umherwandeln, erscheint da schon rätselhafter, soll aber auch im Zusammenhang mit unserem geheimnisvollen Begleiter stehen. Wenn man ihn genauer betrachten will, sollte man dazu die Phase des zu- oder abnehmenden Mondes wählen, weil die Schatten, die dann auf ihm liegen, seine Strukturen erkennbar werden lassen.

Was sind die Mondphasen?

Der Mond dreht sich nicht nur in einer elliptischen Bahn um die Erde, gegen deren Bahn er um etwa 6 Grad geneigt ist, sondern dabei gleichzeitig um sich selbst. Da dies pro Erdumlauf genau einmal geschieht, wendet uns der Mond immer dieselbe Seite zu. Gleichzeitig aber ändert sich im Laufe eines Monats der Winkel, in dem die Sonnenstrahlen auf den Mond auftreffen und unterschiedlich große Teile seiner für uns sichtbaren Fläche beleuchten: Der Begriff "Mondphasen" bezieht sich auf diesen Vorgang. Je nach Einfallswinkel der Sonnenstrahlen sehen wir den Mond als Sichel, zunehmend bis hin zum Vollmond oder abnehmend. Ein Phasenzyklus entspricht 29, 5 Tagen.

Der erste Astronom, der ein Fernrohr auf den Mond richtete und daraus neue Erkenntnisse für die Wissenschaft gewann, war Galilei. Mit Hilfe dieser im 17. Jahrhundert noch neuen Beobachtungstechnik entdeckte er eine unregelmäßige Oberfläche, bestehend aus Bergen und Tälern. Letztere erschienen mit ihren dunklen Weiten zunächst wie geheimnisvolle Ozeane. Doch um mehr darüber zu erfahren, bedurfte es anderer Untersuchungsmethoden, welche erst viel später erfunden wurden.

Vielen erscheint die Anordnung der Gebirge und Ebenen, von deren Existenz man schon seit Galileo Galilei weiß, auf den ersten Blick tatsächlich wie der geschichtenumwobene "Mann im Mond". Erst die genauere Erforschung des Himmelskörpers, die seit den 50er Jahren dank der Raumfahrt möglich wurde, räumte mit vielen Mythen auf.

Wie entstand der Mond?

Die Frage nach dem Ursprung des Mondes ist nicht eindeutig gelöst. Als denkbar gilt heute jedoch, daß es sich beim Mond um den Rest eines Zusammenstoßes der Erde mit einem anderen Himmelskörper handeln könnte. Nach Verschmelzung der beiden Kerne wäre nach dieser Theorie der Mond aus den Kollisionstrümmern entstanden.

Beschaffenheit des Mondes

Die Masse des Mondes beträgt kaum mehr als 1 Prozent der Erdmasse. Bei ihrer trockenen Substanz handelt es sich um Silikat-Gestein. Dieses basaltähnliche Material prägt die gesamte Oberfläche des - fast - runden Himmelskörpers, welche von Kraterlandschaften (den sogenannten Hochländern) und weiten dunklen Ebenen geprägt ist. Weil die Ebenen in früheren Zeiten einmal für große Ozeane gehalten wurden, nennen die Wissenschaftler sie heute immer noch Maria (die Mehrzahl vom lateinischen Mare = Meer).

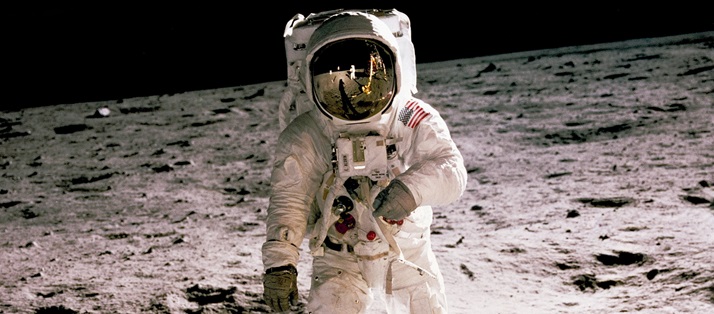

Heute weiß man sicher, daß dort niemals Wasser floß. Die Krater (griech. f. Krug, Schüssel) auf dem Mond stammen nicht etwa von Vulkanen, sondern es handelt sich dabei um größere und kleinere Einschlagstellen von Meteoriten, die hier vor etwa vier Milliarden Jahren mit großer Wucht aufgeprallt sein müssen. Dabei haben sie viel Staub aufgewirbelt; er bedeckt die Mondoberfläche in einer so dicken Schicht, daß die Astronauten bei ihrer Mondlandung deutliche Fußspuren hinterließen.

Krater auf dem Mond

Insgesamt gibt es über 30 000 Einschlagstellen auf dem Mond, alle mit einem Durchmesser, der über einen Kilometer hinausgeht. Viele von ihnen tragen Namen berühmter Wissenschaftler - weshalb der Mond manchmal scherzhaft "Friedhof der Astronomen" genannt wird.

Die Struktur der Gebirge ist übrigens nicht von spitzen und zackigen Formen geprägt, wie man sie auf der Erde als Resultat von Plattentektonik kennt, sondern von sanften Rundungen, die eher an leicht geschmolzene Zuckerhüte erinnern. Die auftreffenden Sonnenstrahlen werden von keiner Atmosphäre gefiltert, wie es auf der Erde der Fall ist, und so herrschen auch vergleichsweise extreme Temperaturschwankungen auf der Mondoberfläche: nachts um -160° C und tagsüber um +120° C.

Wie die Erde besitzt der Mond Kruste, Mantel und einen eisenhaltigen Kern.

Der Mond und die Gezeiten

Am deutlichsten wird der kosmische Einfluß des Mondes auf unsere Erde bei der Beobachtung der Gezeiten, die sehr ausgeprägt beispielsweise an der Nordseeküste zu beobachten sind. Die Gravitation des Mondes ist verantwortlich für den Rhythmus von Ebbe und Flut, also für den Wechsel von Anziehungskraft und Fliehkraft im Erde-Mond System. Jeweils jene Erdseite, die dem Mond zugewandt ist, unterliegt seiner Anziehungskraft: Das Wasser türmt sich hier zu Fluten auf. Wird die Gravitation noch durch die Sonne verstärkt, was bei Vollmond und Neumond geschieht, kommt es sogar zu einer Springflut. In dieser Phase befinden sich Sonne und Mond auf einer Linie hintereinander.

Dagegen überwiegt auf der mondabgewandten Seite der Erde die Fliehkraft gegenüber der Anziehungskraft, und dies wiederum führt zu einem zweiten Flutberg. Zwischen diesen beiden Flutbergen, die aufgrund des Mondumlaufes etwa zwölfeinhalb Stunden auseinanderliegen, weicht das Wasser zurück, und die Ebbe naht.

Da die Flutwellen die Strände oft nicht direkt vom offenen Meer aus erreichen, sondern Inseln, Landzungen und andere Hindernisse passieren müssen, treten Ebbe und Flut nicht überall gleichzeitig auf, sondern finden zeitversetzt statt.

Statistische Daten des Mondes

- Durchmesser: 3476 km

- Masse: 7,3 x 1022 kg

- Mittlere Dichte: 3,34 g/cm3

- Oberflächentemperatur: -160° C bis +120° C

- Atmosphäre: keine

- Mittlerer Abstand zur Erde: 384 405 km

- Umlaufzeit: 27 Tage 7h 43min